新疆漫游,風沙與星空之間天地大美的詩意棲居

作者:鄭秉順

新疆有N種打開方式

新疆是什么?是地圖上那塊占了中國六分之一的“雄雞尾巴”,是羊肉串在馕坑里跳舞的嗶啵聲,是駱駝在沙漠里踩出的省略號,更是我一個月內連續兩次叛逃城市生活的自由行。第一次帶著夫人,像兩只掉進調色盤的螞蟻,在喀拉峻草原的綠色波浪里打滾,被賽里木湖的藍冰凍僵手指,在伊昭公路的發卡彎里把尖叫甩成哈薩克的冬不拉琴弦。

十二天?夠把魂兒丟在新疆了!結果剛回家,就接到朋友為杰打來的電話,約我去新疆的羅布泊。我一聽很野、神秘又勾魂的地方,我沒有猶豫,立即答應!為杰第二天從昆明飛抵成都,我從建始高坪坐動車當天到達成都,華盛從武漢也準點飛達了成都,三個朋友集合好了,于當天晚上飛抵新疆哈密,瞧,新疆的鉤子,從來不用餌。

一、當馕坑遇見星空

新疆的魔幻現實主義在于,這里的草原比Windows桌面還標準,沙漠比哲學家的腦洞還深,而烤包子能燙出你對生活最真摯的眼淚。

第一次與夫人同行,12天的自由行如一場夢境:庫爾勒的梨香還未散盡,喀拉峻草原的綠浪已撲面而來;賽里木湖的藍冰如寶石般冷冽,伊昭公路的九曲十八彎讓人屏息;惠遠古城的夯土墻訴說著邊塞烽煙,昭蘇天馬浴河的奔騰則是一場生命的狂歡。更難忘東沙山沙漠越野的刺激,車輪卷起黃沙的瞬間,仿佛與遠古的駝鈴商隊擦肩而過。新疆的“大”與“美”,讓人心生敬畏——這里的時間很慢,慢到可以聽見風與沙的私語;這里的色彩很濃,濃到每一幀風景都像打翻了調色盤。臨別時,我對著天山默默許愿:定要再來。誰知命運垂青,朋友為杰的一通電話,竟讓我與新疆的緣分續寫——這次的目標,是“死亡之海”羅布泊。

有人說,在庫爾勒啃著梨子看天鵝吵架,到八卦城迷路才是正確打開方式——畢竟連街道都是《易經》寫的劇本。凌晨兩點的六星街,維吾爾大叔的烤肉釬子能串起整個銀河。我舉著油乎乎的羊腰子頓悟:人類追求香味的執著,約等于駱駝尋找水源的虔誠。

這里,擁有著時空相對論,伊犁老城的藍色門窗后,藏著比網紅濾鏡更真實的時光。當夫人和賣葡萄干的古麗阿姨互夸“亞克西”時,我確信找到了平行宇宙的接口,這里的一分鐘,簡直抵得上城市里的一整天。

二、羅布泊折返記:一場與“魔鬼”擦肩的荒誕喜劇

三個中年男人+一輛豐田霸道=當代西游記。司機巴音勒是位把冷笑話當車載空調的蒙古族漢子:“知道為什么羅布泊的沙子會唱歌嗎?因為它們寂寞到耳鳴。”羅布泊,光聽名字就令人戰栗。它是探險者的終極試煉場,是地圖上空白處的誘惑。

我們三人——為杰、華盛和我,懷揣著“壯游千萬里”的豪情,司機巴音勒開著一輛豐田霸道,出征在S235省道上,我們像闖入西部片的西部牛仔,華盛掏出指南針的樣子,仿佛手持《盜墓筆記》。轉折出現在巴音勒突然剎車接電話,表情像生吞了只蝎子。“封路了?昨天還有四個哥們兒在羅布泊,變成木乃伊體驗卡了。”于是,調頭時車輪卷起的沙塵,像極了生活給你揚了一臉灰。為杰盯著GPS消失的紅色感嘆號:“原來最野的探險,是學會認慫。”

返程途中,我們望著窗外“死寂”的無人區,竟生出一種哲學般的頓悟。華盛感嘆:“真正的荒涼不是無人區,而是人群。”為杰則戲稱這次是“史上最短探險”——還沒見到“樓蘭美女”,先被“政策風暴”勸退。但無人區的寂靜卻讓人上癮:沒有信號,沒有規則,只有風沙在耳邊低吟,仿佛地球在此按下暫停鍵。這場未竟的冒險,反倒成了最“叛逆”的回憶。到無人區的行為藝術指南,就是對著后視鏡自拍,濾鏡選“末世廢土風”。停車小憩,趕緊把礦泉水瓶擺成“到此一游”造型,這可是環保版瑪尼堆。在絕對寂靜中,仿佛能聽見自己心跳像敦煌壁畫里反彈琵琶的節奏。

巴音勒最后補刀:“你們知道羅布泊最恐怖的是什么嗎?不是失蹤,是回來后發現,自己居然開始懷念那種荒涼。”

三、大海道奇遇記:絲綢之路的“盜夢空間”

折返后的第三天,巴音勒帶我們闖入另一處秘境——大海道。這里是古絲綢之路的“盲腸”,雅丹地貌如外星戰場般詭譎。車子從五堡鎮東門駛入,沿途的烽燧遺址、關城殘垣,像被時光啃噬的骨架。當雅丹地貌像被巨人捏碎的餅干渣般鋪展時,巴音勒宣布:“歡迎來到地球的皺紋區!”

這里,我們見證了水源地的奇跡,沙漠里突然冒出一汪泉水,堪比在數學考卷上發現愛情詩。我們三個像發現外星文明的原始人,蹲著圍觀水里的魚。“這魚肯定考過公務員”,為杰嚴肅道,“否則怎么能在編制這么少的單位活得這么滋潤?”

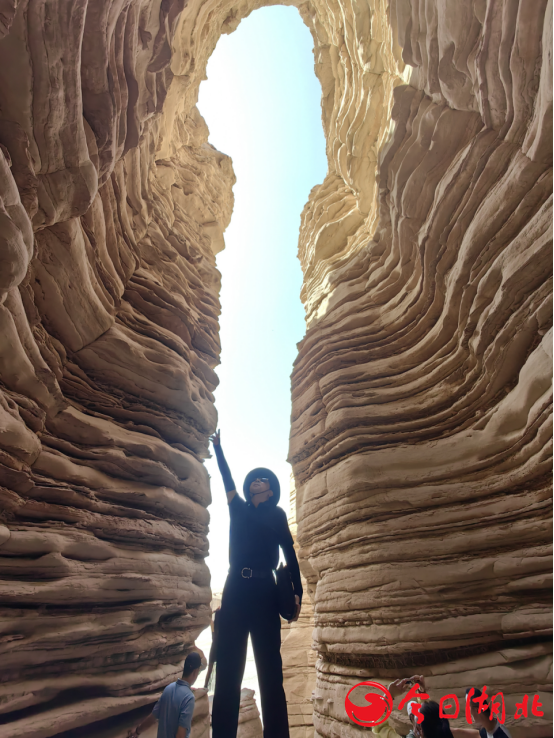

“通天洞”是大海道的網紅打卡點,攀上洞穴時,人群熙攘,但踏入洞內的瞬間,喧囂戛然而止。巖壁如巨獸的腔體,陽光從頂部的孔洞斜射,將人影拉得修長。為杰給我拍照時驚呼:“你的腿有兩米八!”原來,洞內地勢傾斜,加上光影魔術,竟讓所有人秒變“超模”。我們笑得前仰后合,仿佛找回了孩童般的簡單快樂。通天洞堪稱魔幻現實主義,爬進洞穴那刻,光線突然開始P圖,所有人的腿被拉長成超現實主義作品。“這洞肯定吞過不少美圖秀秀的程序員”,華盛嘟囔著擺pose,“建議改名叫'腿精生產線'。”

四、雅丹壁畫:風沙寫的《百年孤獨》

當南昌書畫院的丁教授用手電筒照亮巖壁時,三千米長的雅丹突然開始“說話”:赭紅色溝壑,像某個醉酒神仙的即興書法。風蝕孔洞,卻像極了大地打的耳洞,掛著夕陽耳墜。砂巖紋理,那是被按下暫停鍵的古代戰爭場面。大海道的壓軸奇觀是雅丹壁畫,丁教授將風蝕的溝壑形容為“史前圖騰”:“看這赭紅色巖層,像不像飛天壁畫?那處孔洞,是風沙雕刻的佛龕……”

我們湊近細看,果然震撼——巖壁上的紋路如波浪翻滾,又如千軍萬馬奔騰。夕陽西下時,整片雅丹泛起金光,巖縫中的石英反射出細碎星光。風掠過孔洞,發出塤一般的嗚咽,仿佛遠古先民在吟唱。丁教授說:“這里的每一粒沙,都是地球的呼吸。”我們屏息凝神,任由風沙拍打臉頰,那一刻,時間成了虛無,唯有自然與藝術的交響在血脈中震顫。我們三個藝術文盲突然開竅:“呃,看那道裂縫!像不像唐僧的離職報告?”“那塊凸起絕對是張騫的快遞包裹,上面一定寫著‘絲路到付’。”

丁教授的白眼快翻到敦煌去了:“你們比風蝕還破壞藝術氛圍……”

哈哈,當最后一縷陽光把巖壁染成蜂蜜色時,我突然聽懂風的臺詞,它說每個來新疆的人,都是被城市弄丟的拼圖碎片。

離開新疆那晚,哈密瓜的甜還粘在嘴角。為杰在機場發朋友圈:“新疆是臺時光機,把社畜變回野孩子,把GPS變成童話書。”而我則偷偷把羅布泊的沙子裝進藥瓶,標簽寫:“專治城市矯情,每日服用,療效見風沙。”

當飛機起飛時,舷窗外的天山正把云朵捏成馕的形狀。這大概就是新疆式的告別,永遠給你留一口沒吃完的期待。在這里,荒涼與繁華、古老與現代、危險與溫柔,全部雜糅成一杯烈酒。飲下它,靈魂便有了風沙的形狀——自由、粗糲,卻無比真實。嗨,感覺新疆游記的正確寫法,應該是把鍵盤泡在奶茶里,撒一把孜然,再讓野驢踩過回車鍵。畢竟在這里,連遺憾都是帶著馕香味的。